© 2012 Gohki Endo All rights reserved.

遠藤剛熈美術館開館記念

平成12(2000)年11月23日(木)

遠藤剛熈美術館 開館のご案内

謹啓 秋冷の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

「青春の理想に忠実であれ」とはシラーの言葉ですが、私は二十歳の理想を今日まで大切に心に持ち続けてきました。真・善・美と自然・神佛・人類への愛という高い理想と念願のために、人間として芸術の仕事に全力をつくしました。地位や名誉や金銭のために妥協して魂を損ずることを自戒し、独立自尊の精神で歩んできました。

制作の傍ら両親から遺された自宅の地所に、十五年程前から美術館の建立を始めましたが、此の度ようやく竣工し開館の運びと相成りました。

画道五十年を一つの区切りとして、初期から近年のものまで未発表の自作―油彩画、水彩画、デッサン等―約千五百点の中から約百五十点を選び初公開いたします。

ご多用中のことと存じますが、何卒ご来館賜りますようご案内申し上げます。

二千年十月吉日 敬具

遠 藤 剛 熈

テープカット 写真右から 野田泰通、内山武夫、富山秀男、木村重信、遠藤剛熈、粟津則雄、上平 貢、田辺 徹、黒江光彦

各氏略歴(テープカット写真右からの順)

野田泰通 立命館大学卒、前日経企画委員、参事、奈良そごう美術館館長、堂本印象美術振興財団評議員、国立国際美術館美術作品購入選考委員、佛教大学博物館実習非常勤講師

内山武夫 京都大学大学院文学研究科修士課程終了、京都国立近代美術館館長、前東京国立近代美術館次長、美術評論家連盟事務総長

富山秀男 東京教育大学教育学部芸術学科卒、ブリヂストン美術館館長、前京都国立近代美術館館長

木村重信 京都大学文学部哲学科美学美術史専攻卒、大阪府庁顧問、兵庫県立近代美術館館長、前国立国際美術館館長、民族芸術学会会長、京都市立芸術大学名誉教授、大阪大学名誉教授

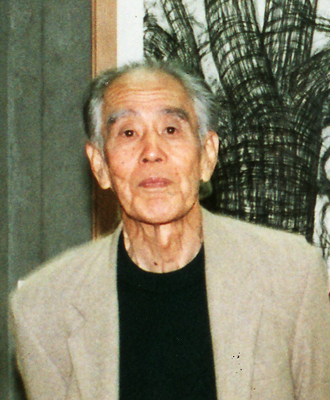

遠藤剛熈 武蔵野美術大学西洋画科卒、佛教大学佛教学科卒、画家、遠藤剛熈美術館館長

粟津則雄 東京大学文学部フランス文学科卒、学習院大、明治大、東大などの講師、法政大教授を経て、現在法政大学名誉教授、いわき市立草野心平記念文学館館長

上平 貢 京都大学文学部哲学科美学美術史専攻卒、京都市立美術館館長、嵯峨美術短期大学学長、京都工芸繊維大学名誉教授、京都芸術センター理事長、「芸術祭典・京」実行委員会委員長

田辺 徹 京都大学文学部哲学科美学美術史専攻卒、京都成安学園特別顧問、成安造形大学名誉教授、前成安造形大学学長、前平凡社取締役、「犀星の会」幹事

黒江光彦 東京大学文学部美学美術史学科卒、前国立西洋美術館学芸員、東北芸術工科大学教授、京都造形芸術大学非常勤講師、黒江光彦絵画修復研究所主宰

遠藤剛熈

遠藤剛熈美術館館長、画家

館長挨拶

遠藤剛熈

本日はご多用のところをご来館下さいまして、誠にありがとうございます。

多くの人々の計り知れない恩恵によって、五十年間制作に励めたことに対して感謝の気持ちで一杯でございます。

長らく作品を発表せず、絵を売らずに描き続けてきましたので、こうした形で作品を初公開いたすことになりました。

初期から近年のものまで、油彩画、水彩画、デッサン等約1500点の中から、約150点の作品を展覧いたします。

どうか最後までご清鑑下さいますようお願いいたします。

少年の清純な心で自然を描いたバルビゾン派の画家コローは、争いを嫌い、「芸術は愛だ」と言いましたが、私も仕事をして「真実」と「愛」を一生涯求めていこうと思っております。権力と差別のない万人のための自由と平等が神の声と信じます。

とかく有限な人間智にとらわれがちな現代。自然と神の無限なるものに眼をそそぎ、敬虔な心で人と人とが愛と信頼をもって共同する美術館になることを念じて止みません。

(遠藤剛熈美術館開館記念式典

館長挨拶 2000/11/23)

木村重信 氏

兵庫県立近代美術館館長、美術史家

遠藤剛熈美術館開館記念

開会式 スピーチ

木村重信

遠藤さん、おめでとうございます。

私が予想していたよりも立派に出来まして、少し驚いています。今、粟津さんとも「立派ですなぁ」というような言葉を交わしていたんですけども。

ところで徒然草というのがありますが、兼好法師が書いたんですが、彼がこんなことを言っているんですね。「よき細工は古き鈍き刀を用いる」。つまりよい細工というのは、いい作品というものは少し鈍い刀を使うんだと。これはなかなか含蓄のある言葉というふうに思うんですけども。つまり切れすぎてもだめだ、そして鈍いのはもちろんだめだというわけですね。少し鈍き刀を用いる。これはある意味で遠藤さんの画業にあてはまるんじゃないかというふうに思いますけども 。

ところで、ものの見方というのには二つございまして、ごく簡単です。遠くから見るか、近くから見るか、どちらかです。ここには裸婦であるとか、この樹とかがありまして、あまり風景はありませんが あの辺に風景がございますが 。まあ風景を見る場合、遠くから見ますと一瞥のもとに対象の全体を見渡せるんですね。ところが近くから見ますと、その対象の一部分しか目に入りませんから、ですから部分から部分へと目を動かさなくちゃならん。そのように成立するのが、その「遠像」「近像」という美学用語でいう、遠くから見た像、つまり遠視眼的な見方で成立した図像というものと、近視眼的な見方によって成立した図像というものです。

遠藤さんの場合は徹底的に近像でして、もちろん奥行というものはあるんです。あの風景でもありますが。しかし前景も中景も遠景も あのデッサンですけども、同じ強さのですね、同じ大きさの、そして同じ濃さのですね、油絵の場合で言ったら絵具で描かれてる お隣の部屋にありますけども、徹底的に近像的です。ゴッホもある意味でそうなんですけども。そのことによってですね、この風景には、何かむせかえるような、そういう趣がありますし、こういう裸婦なんかでもむっとするような、そういう趣があります。つまりこの対象と人間というものは別の存在ですけども、何かこの遠藤さんの性格というものは、自然あるいは対象というものを、第三者的に、傍観者的に眺めるんじゃなくて、何かこの対象とひとつになろうという、そういうようなところでして、そのことが特にデッサンにおけるあの強さだろうというふうに思います。

先程のお話で、1500点ということですけども、とにかくその真摯に、その近像的表現というものを実にやっておられまして、こういう形で美術館が出来ましたことを、心からお祝い申し上げます。そして遠藤さんのますますのご活躍をお祈りします。失礼しました。

(2000年11月23日 遠藤剛熈美術館にて収録)

粟津則雄 氏

いわき市立草野心平記念文学館館長、文学者、批評家

遠藤剛熈美術館開館記念

開会式 スピーチ

粟津則雄

遠藤さんに初めてお目にかかったのはもう何年前ですかね。ある時突然お電話がありまして、「絵を見てほしい」と仰る。わりにたびたびそういうお手紙だとかお電話だとか、いろいろな人からもらうんだけれども、実は原則的に私は「勘弁してほしい」と、申し上げておりました。つまり、一人にお会いするとすべてお会いしないと不公平になります。勘弁していただきたいと、で、その時もそう言おうと思ったんです。ところが皆さんもよくご存じのあの遠藤剛熈流の、追いつめたような、脅かすような、あの声で「どうしてもわたくしは粟津さんに見てもらいたいと思う」と仰る。断るに断れなくなりまして、「じゃあどうぞ」と申し上げたんです。

ところが、ほんの数日後にまたお電話がありまして、「遠藤です」と。「ああどうも」と言ったらば「実はもう東京駅にいる」と仰る。「今から伺いたい」。それでしばらく待っておりますとおいでになりまして、大きなその包みにデッサンと、かなりの数のデッサンと、それから自分のお描きになったこれまでの絵の写真、また小さなカラーのものもありましたけれども、どっさりお持ちになって、私はそれまで遠藤さんの作品はもちろん、お名前もまったく存じ上げなかったんだけれども、さっきご挨拶のあの顔つきでですね、入ってらっしゃる。居間にお通しして絵を拝見したらば、大変驚きました。何に驚いたかと申すと、とにかくものを、絵描きがものを描くという、つまり対象と絵描きの目や手との関わりという、その実に直截な出会いというところに一切が集中しているわけですね。最近はやりの様々な手法、様々な芸術思潮、様々な観念、それはもちろん遠藤さんにもあるんでしょうけども、そういったものの中に、つまりもうまるで本能のように、画家が目を開き手を動かしてものに触れあいものを描き、ものと合体する。その全身的な、全身全霊を込めた遠藤さんの仕事の質、絵の質、精神の質というものが、デッサンからその他の作品に至るまで充満しておりまして、これはただ者ではない、と思いました。

先程木村さんが兼好の言葉をお引きになったけれども、わたくしも感じたのは決してこの方は器用な方じゃないです、むしろ不器用に近い。不器用に近い

んだけれども、その不器用さというものが、絵に対する、自然に対する、あるいは人間に対する様々な、いわば出来心といいますかね、既に出来た、出来上がった観念を壊して 刻々に壊していく。それから、ごく小さなデッサンから圧倒するような大作にいたるまであふれかえっておりまして、びっくり仰天したわけです。私も一度まだこういう見事な美術館が出来る前のお宅に伺って絵を拝見したことがあったり、この間は奈良で大きな展覧会がありまして、私もその時の画集に文章を書かしていただいたんで伺ったんですけれども。

こういう仕事は一つ間違いますと、いささかでも何といいますか念力、 精神の力が衰えますと、実に無惨な繰り返しになります、自己模倣と 。ところがこの怪奇な画家は、この歳になって未だに一種の初心ていいますかね、自然との実に初々しい出会いというものを抱き続け、成長させ続けていらっしゃる。その遠藤さんのお仕事が、こういう見事な、これは遠藤さんの執念だと思うけれども、見事な場を与えられて、多くの方々がご覧になれるようなそういう場を与えられて、さらに多くの方々の目に、よろこびを、さっき仰った言葉によれば、平和と愛を与える、これは非常に私としてもうれしいことだと思っております。どうぞ遠藤さん、体を大事にして、しっかりやって下さい。どうも。

(2000年11月23日 遠藤剛熈美術館にて収録)

富山秀男 氏

ブリヂストン美術館館長、美術史家

遠藤剛熈美術館開館記念

開会式 スピーチ

富山 秀男

富山でございます。もう二方、実に聴いていて、全く同感だと思うような遠藤さんの仕事に対する批判、批評、こういうものをうかがいまして、この上私が何申すこともございませんので、別の角度から 。

遠藤さんが、まあ今日もうかがったところによりますと、構想を立ててから十五年かかったと、この美術館の開館 。私は京都にいたことがありまして、三年程前にこちらにお邪魔したことがあるんですけれども、この建物の下の一階が部屋としては出来ておりまして、そこにもう油絵、重厚な油絵、力強いデッサンというのが何重にも額縁ごと立て掛けてある状態 。「日本の女」のこの凄い、迫力満点の素描を拝見したりなんかして、粟津さんと同じような思いを味わい、お向かいが一応、一階二階と出来ておりまして、そこにも作品が展示してございました。それを見た思い出がまざまざとあるわけでございますけれども。

その時以来、これをいずれ個人美術館として開館するので、開館記念日にはぜひ出席してくれというようなお話がありまして。昨年はまたさっきの奈良そごうの展覧会画集を送っていただいたりいたしまして。遠藤さんとはそんなに頻繁ではございませんけれども、思い出にもう絶対に残ってしまって今日も掛け参じたわけでして 。この今日のお集まりの中にはもっともっと私なんかよりもお近しい長年のご友人がいらっしゃるに違いありませんのに、ご指名でこんな拙いことを申すんでございますけれども 。

遠藤剛熈という人は名前と同じようにもう純粋無垢と言いますか、よくぞあれだけ清純で情熱的で、自分の仕事をまあ追求し抜くという人生が可能であったと、感心するぐらいな作家でございます。今うかがいますと1500点もの作品を残したと。絵を売らずにこんな美術館が建てられるというのが、逆の方のそのバックというか背景が私にはちょっと想像が出来ないほど幸運が羨ましい方、そういう一面もあるかと思いますけれども、しかしそれを上回って、情熱というものの凄さ、これに感じ入っている次第でございます。その画集の最初のページに、遠藤さんが美術館をこの設立するにあたってのいろいろな思いを文章化しております。それを何度も推敲に推敲を重ねたものが印刷されておりましたけれども、その中に、作品というものは自分の生き様であって自分の心の告白であると、それを多くの人に知ってもらい見てもらいたい、というような意味の一文がございました。もう長い長い文章でござましたけれども。

個人の力、独力でこんな立派な美術館をお建てになったということは、今、美術館というものはいろいろ経営その他難しい時期でございますけれども、しかしやはり日本の文化の高さというものを示すには頑張らなきゃいけない。そういう厳しい時期の船出でございますので、ぜひ今日お集まりの皆様がこの感動を持ち帰られてお知り合いにご吹聴になり、こういう凄い画家が京都で個人美術館をおつくりになったということを紹介していただいて、この遠藤さんの志というものが多くの人に伝わりますように、お祝いと同時にお願いをいたしまして、私の拙い祝辞にさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

(2000年11月23日 遠藤剛熈美術館にて収録)

上平 貢 氏

京都市立美術館館長、美術史家

内山武夫 氏

京都国立近代美術館館長、美術史家

田辺 徹 氏

京都成安学園特別顧問、美術史家

寄稿文

「セザンヌの前に立つ遠藤剛熈さん」

田辺 徹

遠藤さんといっしょにセザンヌを見にいったことがある。はじめは1998年の春、ロンドン大学付属コートールド美術研究所のコレクションが京都の高島屋へ来たときで、12点のセザンヌがあった。次は1999年の秋、横浜美術館のセザンヌ展、これは106点の大展覧会だった。高島屋では1875年ごろに描かれた「デ・スールの池、オスニー」の前で、二人とも長い間立ちつくしていた。パレットナイフで塗られたさまざまの色調の線がことさら美しく、遠藤さんは、ひとりでうなづきながら、画面に見とれていた。横浜美術館はひととおり見るだけでも大変だったが、遠藤さんは早朝に京都を発った身体に疲れも見せず、いかにも楽しそうだった。このとき、かつて松方コレクションに入っていて、第二次大戦後に故久保禎次郎氏の手許にあったとき、その邸に通って色の覚えがきをつくった「レスタックの岩」がサンパウロ美術館から出品されているのに出会った。サンパウロに移ってから画面の汚れが洗浄されたようで、レスタックの海とその向うの山の美しいブルーがひときわさわやかで、せんさいな光をふくんだ白い雲がさらにその遠くを流れている。手前の大きな岩とその裾の線の草に光があたって、その色彩のコントラストの響きの明快さ。洗浄で生き返った画面との出会いはいかにもショッキングで、改めてセザンヌの魅力にとりつかれてしまった。

こういうとき、遠藤さんはいかにも気のおけない友達で、ほとんど言葉はなくても気持は通じている。短いひと言、ふた言をうめくようにいう遠藤さんは、その間もセザンヌの画面から目を離さない。その目は率直な憧れと真剣な探求心を現していて、高校生の時からセザンヌに熱中したというその人の横顔は画学生のように若やいでいる。

私は子供のころ、東京美術学校(現東京芸大)の奥の谷中で育った。父がそこで美術史を教えていたことから、私のまわりは画家か彫刻家、そして美校の生徒ばかりというなかにいて、いつの間にかロダン、ブールデルとセザンヌ、ゴッホの名前は少年時代から私の頭に叩きこまれていた。さらにいえば、ブールデルとセザンヌが合言葉のようあ土地柄だったし、そういう時代だった。遠藤さんといっしょにセザンヌを見ていると、遠藤さんは、昔、私を展覧会に連れていってくれた絵描きさんのようあ気がする。セザンヌの絵の前で遠藤さんは紛れもない“絵描き”の雰囲気を身体じゅうから放っているのだ。

こういう遠藤さんは、いかにも綿密な自筆の年譜をその画集の巻末に付けている。とくに15才から30才にいたる青春期が詳しい。それによれば、高等学校の生徒だったとき、セザンヌとルノワールの複製画を見て ”色彩の対比と調和の美しさ”を知り、この二人の画家の ”色彩調和とマチエールの美しさに感動することはいまになっても変わらない”と書いている。またユトリロ、ヴラマンク、モディリアニ、ドラン、アンリ・ルソーの絵が好きで、さらに18才で東京に出たときルオーの回顧展をみて感動し、またセザンヌの「赤いチョッキの少年」の複製画をみて”色彩感覚のすばらしさ”に驚き、”透明な色の力に目を吸いつけられて…… 絵の中に入って行けるように感じる”と書いている。いかにも懐かしい話で、私自身のようでもあるし、また、私の一世代上の画家たち、すなわち不幸な戦争で苦しい生活を強いられた昭和前期の芸術家たちとも共通している。遠藤さんの回想は私たちほとんどの体験に他ならない。重ねていえば、遠藤さんはいかにも ”絵描き”というもっとも親しい間柄の人の一人なのだ。

年譜によれば遠藤さんは武蔵野美術大学在学中にさまざまな画家、彫刻家から助言を受けている。求道的な遠藤さんだから、自分の作品を携げて、彼らのアトリエを訪ねたのだろうか。その半分以上は私も親しい先輩たちだが、そのなかでも森芳雄は永遠の画学生で、会えばセザンヌの話を持ち出した。また、三雲祥之助は、岡鹿之助さんのアトリエに集まった音楽好きの一人で、岡さんの選ぶレコードを黙って楽しむ穏やかな人柄だったが、ひとたび話がセザンヌとジョルジョ・スーラのことになると、画家のなかでスーラ研究の第一人者であった岡さん相手の議論に熱中して、レコード・コンサートが中断されてしまう。若い遠藤さんがこれらの人たちに教えを受けたことを思うと、画家遠藤の若い日のスタートがいっそう身近なものになってくる。遠藤さんが訪ねた画家の名前をみただけでも、遠藤さんと私の育ち方に共通の場があることを知る。

さらに、セザンヌとともに、もうひとつ体験を共有しているといいたいものに、実は武蔵野の風景がある。遠藤さんの作品でいえば、武蔵野美術大学在学中と卒業後の武蔵野風景に他ならない。27才から28才に描かれた2点の油絵、1962年と63年の「牟礼の道」がその一例で、ここで遠藤さんはフォーヴィスムの色感と筆触に従いながら、セザンヌ風な構図、すなわち垂直線と斜線を強調し、道路の果てに予想される地平線を高くとることで自分の感覚を強め、画面に張りをもたせる工夫をしている。この2点は、あえていえば武蔵野あるいは東京の郊外の風景を舞台にして描きつがれてきた風景画の親しみ深い典型で、このとき27才の遠藤さんは、その伝統に従いながら、やがて京都の自然を対象に据えてゆく。

武蔵野風景として、さらに一群のデッサンがある。大学卒業の年から始まって数年つづく鉛筆とコンテによるデッサンで、低い太陽を想像させる光線が裸の畠を照らしている。伐り残された疎林が地平線に寒そうに残っている。構図と、とくにその光線の捉え方は、1888年のアルルの野を描いたゴッホの風景画、とくに芦ペンによるデッサンを連想させ、ゴッホを尊敬している若い遠藤さんの率直な気持ちが楽しい。しかし明るいアルルの野とは違って、収穫後の武蔵野の土はことさら黒い。とくに夕方、晩秋の冷たい空気が地をはう武蔵野の淋しさ、暗さ。ゴッホは暗いオランダからパリに脱出し、そこで印象主義の絵に親しみ、さらに明るい光と色を求めて南のアルルの麦畑に画架を据えた。しかし、そういうゴッホの油絵とデッサンに憧れた遠藤さんの武蔵野に、ゴッホの明るい開放感はない。鉛筆、ときにはコンテを加えて線を重ねて自然のリアリティーに迫ろうと志した武蔵野はむしろ暗く、重い。それはほとんど国木田独歩の「武蔵野」を思い出させる。二葉亭四迷が訳したトゥルゲーネフの新鮮な自然描写を学んだ独歩の「武蔵野」はしかし、いかにも暗い。その暗さに私たちの青春はなれ親しんできたのだが、若い遠藤さんはことさら求道的なその性格から、同じように暗い情熱を傾けて武蔵野を描くことになったのだろうか。それともこのころ描いていた花の静物や糺の森の風景にみるバロック的とでいいたい厚いマティエールにおおわれた画面に連動する重苦しさがこれらのデッサンに現れていたのだろうか。ゴッホのアルルの野の構図を学びながら、遠藤さんは、実はゴッホのオランダ人の血、暗い北方人の感性をゴッホと共有しているように見える。

遠藤さんは京都の人で、穏やかな、しかしいかにも人間臭いと私などには感じられる京都の自然のなかで育ち、それを一生描いてきた人に違いない。しかし、武蔵野を描いたとき、若い遠藤さんは、日本の近代文学と近代風景画を養ってきた武蔵野という題材を、優れた文学者や画家と共有することで、日本の近代芸術にぬぐいようもなくつきまとう体質ともいうべき暗さを分けあっていたと私は思う。

しかしここでは、ふたたび話を遠藤さんの東京在住時代のデッサンにみる造形の問題に限りたい。武蔵野の土にせよ、玉川浄水のコンテの樹木にせよそのデッサンは暗く、重く、その特色は40才台に描いた裸婦のシリーズにも、その後の南禅寺付近の風景のシリーズにも継承されている。ようやく線の重なりが簡略され、造形秩序の抽象的な構築が明示され、強調され、そのデッサンに新しい魅力を加えることになるときはもう60才に近い。誠実な遠藤さんはひたすら自分自身を見つめて線を追ってきたのに違いない。

ここでふたたび年譜に戻ると、遠藤さんは若いときから音楽好きであり、とくにベートーヴェンについては、“ベエトオベンの音楽への熱心な愛好は今日まで変わらない”と、18才の欄に書いている。ほかに好きな音楽家はバッハ、モーツァルトを除くとすべてロマン派に属しているし、遠藤さんのベートーヴェンに対する気持は、若いとき愛読したと思われるロマン・ロラン流の教養哲学に相当の影響を受けていると思う。自筆の年譜は若い青年の日記ではなく、成人してからの執筆なので、遠藤さんのベートーヴェン愛好は、その文字通り、生涯のものに違いない。その好みはドビュッシイでもなく、ストラヴィンスキーでもなく、バルトークでもない。音楽と造形美術の安易な比較は厳に慎まなければならないが、ロマン派びいきの遠藤さんは、その造形表現でも、ロマン派音楽のもつ長大で重い旋律を、断絶をつくらず、空白を置かず、無限に重ねてゆく特色を意識の下にひそめているのではないだろうか。遠藤さんのアトリエにお邪魔して、床に立てかけてある絵をあれこれと拝見していると、幾重にも塗り重ねられた絵具の層から生まれる色彩の濃密な呼吸に酔ってくる。

さて、遠藤さんの絵について、もうひとつ、かねて考えていることがある。

年譜の28才の欄に、”信仰をとりもどすために京都へ帰る”とあり、さらに”少年の日から親しかった純粋な京都の自然を描き始める”とある。年譜を通じて哲学と宗教に対する求道的な関心がたびたび語られていて、遠藤さんのいかにも京都の芸術家ならではの一面を思わせるが、この28才の感慨、とくに京都の自然を描く、という言葉を避けて通るわけにはいかない。

ここで年譜をさかのぼると、遠藤さんは高校生のとき、光風会に連読入選するというはなばなしい出発をしたあと、安井曾太郎と須田国太郎を訪ねている。須田国太郎には作品をみせ、“貴重な助言を受ける”とある。須田国太郎先生に私はスペイン絵画史、とくに17世紀の黄金時代の絵画について御指導いただいたが、いかにも厳格な先生だった。画家による西洋絵画研究のなかで、ベラスケスなど、須田先生のスペイン絵画の研究はとくに優れたもののひとつだが、そういう先生の前に座って絵をみてもらっている遠藤少年のまじめな顔が目にみえるような気がする。須田先生は、いつも日本の洋画がフランス印象主義の真似からスタートしたため、絵具の肌がぼてぼてと厚く、生ぬるいことを嘆き、むしろスペイン絵画の勉強から出発すれば、本格的な油絵、すなわちマティエールの堅牢さと色彩の純度を会得することができたはずだと力説しておられたけれど、遠藤さんは何を教わったのだろうか。これからはまったくの空想なので、間違っていたらお許しいただきたいが、私は勝手に、このとき遠藤さんは17才(1952年)のときの「展望、蹴上より」を先生にみせたような気がする。17才とは思えないしっかりした作品なので、須田先生は少年をずいぶんと励ましてくれたことと思う。さらに私の空想は飛躍してしまうが、遠

藤さんはこのときの出会いを大切にし、さらに須田先生の作品を研究して11年後、28才になって「展望、蹴上より」の1963年ヴァージョンを描いたように思う。遠藤さんがいう“純粋な京都の自然”を描くことのこれが第一歩だったのではないだろうか。この1963年のヴァージョンでは、遠い山とその手前の畠、家に薄塗りの絵具の層を重ねているあたりは、言葉少なくしかし緊張した画面をつくる須田国太郎の特色をよく学びとっているように思われる。

これは重ねていうが空想上の仮説に過ぎない。しかし須田先生を引き合いに出したのには私なりの理由がある。私は京大の研究室で須田先生がスペインから持ち帰られたベラスケスやグレコの苦心の模写をみてスペイン絵画の勉強を始めた。しかしその模写は職人風の忠実な模写ではなく、明らかにベラスケスを自分の芸術の骨肉としてとりこもうとする先生の情熱の所産であった。そのような須田先生が、帰国して、スペインとはまったく異質な風土、光線、湿度、色彩のなかで油絵を描くという苦労、明治以来のすべての画家が留学から帰国したあとぶつかった問題に直面してつぶさになめた困難は想像にあまりある。

そのことを思うと、セザンヌとゴッホに憧れた遠藤さんが、若い時にフランスに行かず、セザンヌのサント・ヴィクトワール山が持つ明るい光、そこで得られる明晰な遠近法とは縁遠い、湿度が高く、奥行きの乏しい京都周辺の風景に直面したときから、長い苦しみが始まったのではないだろうか。それは須田先生の御苦心をみずからのものにする遠藤さんの宿命でもあったと思われる。

その遠藤さんの言葉に従えば”純粋な京都の自然”とは東山の蹴上であり、下鴨神社の糺の森であり、東山の南禅寺であり、赤レンガの疏水の水路であった。そして28才ではじめた ”南禅寺の風景制作はその後約三十年間続き、ライフワークとなっていく”とある。

これら一連の風景シリーズのなかで、少数の例外、たとえば1968年〜69年の「鐘楼の丘より」や1975年〜96年の「疏水と木」のように、遠景の空が明るく抜けて見える作品を除くと、画面が重く、遠景も手前に引きよせられて、濃密な空気が停滞しているように感じさせるものが多い。遠藤さんは年譜の40才の欄で、 ”この時代より一枚の風景の油絵を数年〜十数年かかって描き加え、深めるようになる。三十代に制作した作品を描き加える。”といっているが、その言葉通り、自選画集に選ばれた作品の制作年代をみても、この仕事が10年にわたっているものもあるし、20年にわたるものもある。そういう大変な苦労をして遠藤さんは画面に自分の感覚をいっそう強く結晶させようとしたと思われる。遠藤さんは自分の絵を売らず、すべて手許に残してきた画家だからできたことに違いないが、なんだか晩年のルオーの話をきいているような気がする。もしこれが本の原稿のことだったら、その作業はあまりにも孤独で、私みたいに弱い人間はノイローゼになってしまうかもしれない。

これらの作品のなかに、1970年〜96年、すなわち遠藤さんが35才から61才までの間に描いた「疏水と木」、また1975年〜96年、すなわち40才から61才に描いたもう一点の「疏水と木」がある。この森の樹木とその枝の垂直線と斜線を、セザンヌのように組み合わせた作品の絵具の肌のつくり方をみているとオランダからパリに出てきたゴッホが感動したモンティセリの絵を思い出す。

ゴッホが突然弟テオを頼ってパリに出てきたため、テオはモンマルトルの丘の上に、それまでより広いアパルトマンを借りて、兄を迎え入れる。テオはその部屋にモンティセリの花の絵を掛けていた。この絵はいま、アムステルダム

のゴッホ美術館の三階にある弟テオのコレクションの部屋に展示されているが、ゴッホはこれに触発されて花瓶に入った花の絵(1886年夏制作)を描いている。誰からも理解されず、パリから郷里のマルセーユへ帰って窮死してしまったモンティセリの作品にゴッホが感動したことは有名な話だが、このゴッホの花の絵(オッテルロ クローラー・ミュラー美術館蔵)をみると、絵具を厚く盛り上げ、それによって起こる乱反射のなかから宝石のように重く輝く花を描くモンティセリの手法にゴッホがどんなに感動したことか察せられる。ゴッホに憧れた遠藤さんは、はからずもモンティセリのように、あるいはその花の絵を勉強したときのゴッホのように、短い筆触で分厚く、しかし堅い画面をつくり、その不均斉な肌から生まれる光の反射によって色彩の輝きを工夫したのだろうか。それとも10年も20年もかけて画面に手を加えた結果得られた必然の効果なのだろうか。この2点、遠藤さんのアトリエの中でいつも明るい光をふくんで人を待っている。

ゴッホはパリに出て、モンティセリの色彩と、印象主義の光と色彩に自分の感覚を明るく開放していったのに、武蔵野の郊外風景の油絵で明るいスタートを切った遠藤さんは京都の自然を描く重厚で重い画面にみずからを閉じこめていった。須田国太郎の作品を研究したかと空想をそそられる「展望、蹴上より」の第2ヴァージョンの薄塗りのマティエールも、たちまち「糺の森」(1963年)のような分厚い肌に変わってゆく。1971年から81年にわたる「僧堂への道」や1971年から72年に描かれ、82年に加筆された「南禅寺裏山」は自然の風景であっても、同時に宗教画でもあって、遠藤さんは京都の自然を借りて内面の世界に限りなく沈潜してゆくように思われる。セザンヌがいう自然から精神をひき出し、それを自分自身の感覚に置きかえて画面に構築するという苦渋の道で、遠藤さんもまた遠藤さんのやり方で苦闘している。

遠藤さんといっしょにセザンヌの風景画の前に立つとき、二人が言葉もなく凝視していたのは、その遠景が遠くへ突きぬけ、拡がっているその奥行の深さであり、それを実現している色彩の階調と対比の正確さであり、さらにそこを流れる光の明るさであった遠藤さんが1989年、54才のときに描いた水彩画に「八瀬の庭」2点がある。2点とも水彩画ならではの透明な色感を生かした気持のよい作品だが、画面に流れる明るい光を画家は楽しんでいるように思われ、とくに8月から9月に掛けて描いた第二作は薄塗りの余白が活かされている。私たちはここで自分の感覚が開放され、親しくこの作品に入ってゆくことができる。画面の完成をもとめて苦闘する遠藤さんの風景画の前でたじろぎ、棒立ちになった私たちに画家はその心を開いてみせる。セザンヌの塗りのこした余白が私たちの空想を刺戟し、セザンヌの世界に誘いこまれるその魅力を遠藤さんも意識しているのが、この「八瀬の庭」だと思う。

このとき画面に実現した清新な光は、同じく1989年に描きはじめた油絵「初夏の植物園」(95年完成)と「初夏の花園」(未完成)にも現れているし、それぞれ1990年〜95年に描かれた「秋の永観堂」と未完のそれにいっそう明らかになっていて、セザンヌの風景画の骨格を形成している新しい次元の遠近法に遠藤さんはその心をあずけているに違いない。とくに未完の「初夏の花園」は、パリに出てきたゴッホが熱中したモンティセリの花、宝石のような光をふくむその赤い花が前景にあって、その響き合うような美しいハーモニーが、画面の上半分を占める森と空と快く組み合わされている。垂直線と水平線の構造も軽快で、私たちの目は自由に画面を散歩することになる。常に完璧をもとめて止まない遠藤さんはこの作品を“未完”といっているが、もうここで完成しているのではないだろうか。遠藤さんの30才代、40才代の作品はデーモンに執りつかれたように形態が増殖し画面をふさいでいるが、そのほとんど動物的な精気もようやく沈静化して、画面は新しい秩序の構築に向っていると思われる。私はこれを壮年期にみられるバロック的な過剰から知的で古典的な秩序の再構築に向う画家の必然的な道程と考えたい。

遠藤さんはいかにも克明に自分ひとりの道を歩んできた画家だ。たとえば1962年、27才のときコンテで描いたデッサン「玉川浄水の樹」があり、その36年後、1998年、63才のときに始まる鉛筆によるデッサン「大樹」のシリーズがある。遠藤さんはこれを自選画集に収録しているが、その間にも1993年の鉛筆と墨によるデッサン「根幹」などがあり、なんとも遠藤さんはその生涯をかけて、大地にそそり立つ一本の大木を描きつづけている。はじめ大地とともにほとんどまっ黒に塗りつぶされていた大木が、鉛筆による太い縦の線と横の線の絶妙なアンサンブルをみせ、63才の連作では斜線の樹木が背景に加わり、大地に根を下ろした大木にドラマティックな舞台があたえられる。黒一色の大木を描きつづける遠藤さんはこうして造形の実験を丹念につづけているのであろう。

このような実験の成果のひとつに1997年、62才のときの作品として、鉛筆、油彩と墨によるデッサンと、鉛筆と墨のデッサンによる「修験場」を遠藤さんは同じく自選画集に入れている。フランス印象主義絵画の歴史と理論研究の第一人者であるジョン・リウォルドは、そのセザンヌ研究のなかで“純粋なデッサンはひとつの抽象である”というセザンヌの言葉を紹介して、自然から形態を抽出するセザンヌの困難な作業を語っているが、この鉛筆と墨による「修験場」は長い途上にあって、黙々とデッサンという造形の実験をつづけてきた遠藤さんが手にしたひとつの展望に他ならない。多数の油彩を長い時間をかけて、修正を重ねるその苦心と、デッサンの実験をつづけることが表裏一体となっている遠藤さんの制作は、休むことを知らない永遠の旅であり、いまあらためてそういう遠藤さんの前に、いっそう大きな可能性が開けてゆくことと思われる。

黒江光彦 氏

東北芸術工科大学教授、美術史家

寄稿文

「朋友として遠藤剛熈画伯へ」

黒江 光彦

遠藤剛熈画伯と私は同い齢である。いまは同じ美術の世界といっても、前者は画描き、後者は美術史を勉強しながら油絵の修復を家業としていて、ちょっとした距りがある。

けれども少年期まで遡ってみれば、われわれは、国民学校の図画工作から始まって、戦後のひもじいけれどものびのび個性の自由な絵描きの世界へと解放されたという同じ経験をもっている。

はじめは、お手本をそっくり写すとよい点がもらえる教育であった。形を写し色を真似することからはじまって、ぬり絵と変わらない。そして写生。チューリップの生長記録を絵日記風に描き、果物の静物画を描き、スケッチ板をもって街並みを描きに出て、写実ということを学んだ。

観るということを教わったのである。戦争中であろうと戦後であろうと、空間の把握と表現のコツは、観察から学びとるものであろうが、われわれの世代は戦争中の”古い” 教育の時期であったにすぎない。

戦争が済んで、いきなり自由がやってきて、描く絵も個性が出ているのがいいことになる。民主主義と同時にモダン・アートへの展開を味わったのであった。

それでも剛熈少年は、写実を選んだ。いま人は彼の絵の中に “古めかしさ” を感じているとすれば、少年期に深く根ざした写実の心と手が枯れることなく存続しているからであろう。人生を絵筆一筋に考える剛熈少年は、青年期へと至るまで、変節することなく「写実」に徹しすすんでいる。

昨年暮に、剛熈画伯のアトリエを訪れる機会があり、お土産替わりにというと変だが、ある五十号一点の修復を引き受けてきた。画伯の若描きで、題名「中書島油脂工場」とともに昭和27年の年記が絵の裏にある。運ぶのに大きすぎたという理由からか木枠が真中から蝶番で折たためるように工夫してあって、時間が経てば絵の真中に縦に大きな剥落が生じていた。それをお正月休みに修復したのであるが、絵具の粘りを感じさせる筆触が快い若描きであった。工場の建物や煙突やタンクが、明暗と色価の快い色面分割によって配列されて、高校生にしては出色の出来栄えとみた。

「三十八回光風会展出品」と題名の下に記してある。「遠藤剛熈画集」(1999年)に載っている年表の中に「天才少年の大成を期待する」と書かれたことの実体がここにみられるのである。若き日の剛熈画伯は、のちの厚塗りとは違って、盛り上げをあまり意識しない、水性絵具と同じような平らな塗りを基本にして絵を組み立てている。

若い頃のモネがしきりにクールベのマティエールに惹かれていたことを憶い出させるような作品といえるかも知れない。セザンヌやルノワールが、ドラクロワの色彩とコローの抒情とクールベの写実とマネの近代性を学んで育ったように、剛熈少年もまた年表の中にその当時を顧みている。高校から大学へ、彼は画描きの路を当然のことのように歩み出す。いつも悩みを抱えながら‥‥。

「遠藤剛熈画集」の「制作の歴史・出会いと交流」は、同い年の私には一年一年が、一行一行が、自分のことのように脈打って感じられる。少しのタイム・ラグはあっても、若者たちがどんな波にもまれさらわれ、どんな風に頭を波頭の上に出して自分の呼吸をとり戻したかが読み取れるようで、他人事ではないのだ。

例えば、私は大学院の一年次に半年間、毎週恩師の選ぶ絵の模写をやっていたことがあって、美術史を先史時代から現代まで下ってくるうちの二十枚目位で同じセザンヌの作品に出会った。スイスかドイツで印刷された大版の複製画を壁に貼って、六つ切位の大きさに縮小して三日三晩かかって模写をした。あの少年の腕のムーブマン、赤いチョッキを中心に渦まく形と色の堅牢な造形を写しながら、私は絵の描き方を学んだ気がする。

画伯の年表にいわく──「セザンヌの “赤いチョッキを着けた少年” の油絵を当寸大の複製画で見た瞬間、色彩感覚のすばらしさに驚嘆する」──剛熈画伯もまた顧みて「その感動は絶対的な新鮮さと純粋さと潔癖さとでも言うもので、透明な色の力に眼を吸いつけられて、まざまざと世界が開けて、絵の中へ入っていけるように感じる」と書いている。

造形を志す若者が、かつて共通の作品の前で、人生の組み立てさえも教示されていることを想うと、いま深い感慨を覚えずにはいられない。

またその頃の若者は、チューブからしぼり出した絵具のマグマにもたいてい誘惑された。林武のパレットナイフで塗り上げた作品が出まわって、眼をひきつけた頃である。

剛熈少年も、はまった。やはりはまってしまった。あの厚塗りの世界へ。ゴッホの厚塗りが頭の中にちらついて、絵具を塗ると、いつの間にかねっとりとした塗りたてのマティエールに惹かれていったのではなかったか。若描きの「皿に果物」や「関町のキャベツ畑」から始まる厚塗りで溶岩を流したような絵肌の肖像画や、花弁や葉や花瓶さえもが浅浮彫りのような烈しい絵具の塊状を呈する静物や、ごつごつした樹の幹の皮を想わせるような森の絵を描きすすめている。このような絵具まみれの生地獄の中で、小林秀雄に会いに行って「デッサンをやりなさい」といわれて我にかえる。彼が年表に添えたコメントからは、そんな風に私にはみてとれる。

「武蔵野の土」の鉛筆デッサンは、素描家・剛熈の始まりをしるすものであろうか。素描をすることで自然を見つめ直し、「若い裸婦」に量感を把み直し、友人の顔によって素早い観察眼と筆力を試し、「玉川浄水の樹」で黒々とした量塊の強さと存在の確かさを表現するに至った。「反省と克己の自画像」──その作品自体もさることながら、その表題の語が、彼がデッサンすることの意味を表しているのだと思われる。

彼のデッサンには、量塊や空間の構成の仕組が一貫して読み取れる。力強く的確で、それを人格的な言葉でいえば真面目なデッサンである。人体にしても樹木にしても、線はまず構造線として意識される。陰影、明暗で立体を表現するのではなくして、稜や面やその奥に貫通する構造の方位を示す線の束で量塊感が表出される。

量をもたない線によって、二次元と三次元に挑む。だから鉛筆や木炭やコンテの線は、これでもかこれでもかと濃度を増して、黒々と塗り潰すことになる。生真面目な彼のことであるから、線を重ね、描き込まずにはいられない。

70年代以降の女体のデッサン群は、圧倒的な力感で、素描家としての力量を示している。マイヨールの彫刻を連想させる「日本の女」シリーズは、完結した作品として、この画家の作品譜にしるされる。マイヨールの愛したディナ・ヴィエルニーは、下半身の安定した日本の女のような体形の故に、造化のモデルとして愛されたのであった。そのような彫刻家の粘土をこねて肉付けする手のひらの動きが、剛熈画伯のデッサンの中に跡づけられているようにみえる。構築する精神がそこにはみなぎっているからである。

油彩画家・遠藤剛熈の歩みは、天性の色彩感覚に恵まれて、かえって平坦ではない。繰り返し、彼の作った年譜「制作の歴史・出会いと交流」に立ち帰って彼の展開をたどっていけば、彼のそのときどきの色彩研究を指摘する箇所に遭遇する。彼が絵を見てもらいにいった人々はこう言う――「色彩感覚がある…尋常でない」(松田正平)、「色彩が美しい」(村井正誠)、「パッションがある」(森芳雄)、そして「大変な才能がある。絵具に執着がある…」横地康国)、「この強烈な色で描いている気持ちはわかる。才能がある」(小林秀雄)。etc

その作品群については、厚塗りの世界にはまったところで既に述べた。「デッサンをやりなさい」(小林秀雄)の言葉に奮起してデッサンに励み、武者小路実篤にデッサンをみせに出かけて聞いた言葉は「よいではないですか」。そしてもっと嬉しい言葉は、実篤からの「色がみたい」の一言であったろうと、私は理解している。「とらわれずにやるのだね」という別れしなの言葉は、独り立ちの時を告げるものと、私は受け止めている。

私は、遠藤青年が、誰かまわずといっていい程、超一流の人びとに臆することなく会いにでかけていることに驚いている。東北出の田舎者の私にとっては、同郷の先輩に会うことさえも気恥ずかしく畏れ多いという気持ちで、気押されてしまうのだが…。うらやましいといえば、嘘ではない。

「剛気」なのであろうか。実篤の言葉は、彼には「自分を生かす孤独の普遍の道を行け」と聴こえたと、年譜には書いてある。そして京都へ戻る。

京都の自然と取り組む。油彩画の限りを尽くして描くために、そして自己を見出すために、「行」のような制作が続く。南禅寺風景のシリーズは、「心」と「素材」と「技法」の試練、素描と色彩の融合への営みの格好の舞台となった。

彼の色彩について語ってくれた前出の人たちの言葉の中で、私には横地画伯の「絵具に執着がある」という評言が剛熈の油彩画に最もふさわしいもののひとつに思える。

一生懸命塗り上げねば成就しないと、彼は思い込まなかったであろうか。生きているという実感が、作品に刻印されなければ許せないと自らに言いきかせながら、これまで生きている。数多くの人々に教えを乞い、数多くの作品に感動し、誠実にその一つ一つに己の答えを発しつづける。画布は絵具の重みでたわみ、裏に板を当て直し木枠に張り直す。幾年にもわたって一つの絵を磨きあげる。たしかに絵具の肌合いは、一気に塗り上げたものよりは熟成し、年期をかけたものでなければ出せない効果をもっているのだが、昔の色を塗りこめた分だけ、昔の自分を否定したことにもなりかねない。それが精進というものであろう。

「僧堂への道」「土手と木」「水路閣と石段」――これらの作品は、デッサンによる構築の営みの上に、色彩を載せていこうとする試みを如実に示していて、興味深い。画肌の下に、構造の鉄線をはりめぐらせるとでもいえようか。色彩だけで仕事をしているかにみえる作品の中でも、塗り上げた色面だけでは不安とみえて、ついつい木炭やコンテで線を入れたくなるらしい。構造線なしで空間を表現することの難しさを超えねばならないとき、絵具の厚みを増し、美しいが息苦しいまでの色の対比が生まれたりもする。

求道的な生き方を貫いて人生六十五年。攻めて攻めて、攻め抜いてきた画業である。絵具を塗り重ねることで、絵画を形作って五十年。絵具を惜しむことも労を惜しむことも知らずに、修験者のような画家といわねばなるまい。冬の冷気の中で裸木を写生する。その荒行にも似たさいなみが昇華するとき、ふと絵具がうすくひろがり、筆線がさざめくように画面の中で遊ぶ。近年の絵は、そんな「分散和音」風の響きをもっているように感じられる。

遠藤剛熈の根底には「写実」がある。幼い頃から脇目もふらずに、愚直とさえ言っていいような一徹さをもって写実主義を貫いてきた。彼は「西洋芸術の根本は古代ギリシア以来 “人間・人体” であることがわかる。気づくのがおそかったが、今がラスト・チャンスだと思う」と書いているが、それは彼が古代ギリシアに接したのが遅かっただけで、写実の根底にある自然主義を日本の風土を通じて長い年月かけて身につけているのである。

彼は自分という核を強固にもっていて、そこに多くのものを取り寄せつづけてきている。それは彼にしてみれば、いろいろなものを取り寄せずにはいられないという強迫観念にも似た衝動からしゃにむに体当たりしてきたに違いない。

今年六十五歳の私が思うことは、自分の思うままに生きなければという想いである。だから遠藤剛熈画伯に望むのは、あるがままに、迷うのが自分らしければ、思うままに迷うべし。デッサンと色彩の間で…。

野田泰通 氏

奈良そごう美術館館長、美術史家

主賓紹介

田辺 徹

どうも皆様、今ご紹介いただきました田辺でございます。今、司会者の方から友人として遠藤先生のお仲間を紹介してほしいという言葉、ありました。

実はさっき粟津先生のお言葉にもあったんですが、遠藤先生からの電話というのはなかなか断りづらい。昨日お昼頃なんですが突然遠藤さんから電話がありまして、「ぜひ頼みたいことがある」って「何ですか」と申しましたら、先程ご挨拶いただきました「木村先生、粟津先生、それからブリヂストンの富山先生、お三人にご挨拶いただくんだけど、あと四、五人の人にご挨拶いただきたいんでリストを出したところ、セレモニーの専門家の方から“困る”と。“こんなに次々と七人も八人もの人が喋ってたんではいつ食事になるかわからないからなんとか減らしてくれ”と言われた」と。「なら仕方がないんであなたが代表になって先生方を紹介して欲しい」と、そういうことなんです。私も正直言ってご馳走がたくさん用意されている時に次々長話するていうのも皆さんにご迷惑がかかるということはよおくわかってますんで、非常に難しいお役目だと思ったんですが、お引き受けした次第でございます。

で「ちょっと紹介だけでいいのか」と申したら「そんな薄情なこと言うな」と、「一言友達として言え」と言うんで一言付け加えさせていただきますと、実はその友人として話をしろと言われたのにはどうも理由があると思うんです。というのは、後ほど今日お帰りの時に『遠藤剛熈美術館機関誌第一号』というのをお土産にお持ちいただくことになってるようでございますが、「そこに原稿を書け」と、「諸先生と並んで原稿を書け」と言われまして、その時の題に私は『セザンヌの前に立つ遠藤剛熈さん』という題で原稿を書かせていただいたんです。その書き出しなんですが、私は遠藤さんの長い友達だという気持ちがあるということを書いたんですね。

どういうことかと言いますと、遠藤さんと一緒にセザンヌの展覧会、最初は京都の高島屋に行きました。ロンドン大学のコートールドインスティチュートの付属美術館の展覧会ですが、そこにセザンヌが12、3点ありました。一緒に見に行ったわけです。それでその後横浜の美術館で大きな100点ものセザンヌ展があって、その時遠藤さんが東京へ来て、一緒に見たわけなんですね。その時の感じで言いますと、何か遠藤さんていうのは永遠の画学生と言いますか、昔の言葉で言うと「絵描きさん」という感じが強いんですね。セザンヌの前に立ってる遠藤さんというのは、私とあまり口きかないんですね、それで二言三言何かぶつぶつと仰っているんですが、セザンヌの絵を見ている時の遠藤さんの目というのは、憧れと、やきもち嫉妬と、それから秘密を盗んでやろうという職人の魂と、その三つがまぜこぜになった目でじーっとセザンヌの絵を見て、気に入った絵があると動かなくなってしまうんです。その横顔を見てますとつくづく、私の言葉でいうと絵描きさんですね。というのは私、父が東京美術学校、今の東京芸大で同じ美術史を教えてたものですから、子供の頃から周りに絵描きさんと彫刻家と図案家、今のディザイナーというんですか、そういう人たちばっかしがいるところに育ったんです。後は近所に谷中というとこで、石屋さんやブリキ屋さんなんかがいる職人の町ですね。そこへそういう芸術家や芸術家の卵がいて、まともな勤め人ていうもの、銀行とか役所に勤めている人なんて見たこともない環境で育ちました。そういう中で、私の子供の頃から周りにいる絵描きさんやなんかに聞かせれている言葉がロダンとブールデルであり、ゴッホとセザンヌなんですね。さらに突き詰めて言えば、朝から晩までブールデルとセザンヌの話ばっかししてるような中で育ちました。遠藤さんとセザンヌの展覧会を見に行って遠藤さんの顔を見てると、そういう風な昔ながらの絵描きさんという匂いというか雰囲気ってのが遠藤さんのまわりに漂ってくるんですね。これはなかなか面白いと、さすが遠藤さんだと。

まあ正直言いますと、時々ずーっと絵を手許に長く置いておくもんですから、何回も塗る重ね描き直しておられる中で、時々自己矛盾に陥るような雰囲気も無きにしもあらずだと。しかしこれだけセザンヌが今でも好きで、青年のように憧れているんだから、遠藤さんの絵はこれからますます透明感を増して、遠藤さんの憧れのセザンヌのいい点が、もう大分そういうものが入ってきて十二分に生きているんですが、さらに生きてくるんじゃないかと、そう思ったわけなんです。

まあそういう書き出しをしたものですから罰が当たりまして、友人代表ということでお友達をご紹介させていただくことになりました。

早速ですが順不同でございます。さっき粟津先生にお話しいただいたんで上平貢先生いらっしゃいますか、どうも恐れ入ります。上平貢先生です。いま京都市美術館の館長で嵯峨美術短期大学の学長をしておられます。私、成安造形大学で、大変学生や先生なんかのお世話を上平先生にしていただいた、京都大学文学部の同窓生でいらっしゃいます。それから内山武夫先生、ああどうも、京都国立近代美術館の館長でおられます。富山先生のあと館長をしておられるわけですね。大変遠藤さんがお世話になっている方です。それから木村先生は済んだ黒江光彦先生。美術史家で油絵とテンペラ画の修復では世界的な業績をお持ちの方です。かねて遠藤先生の絵につきまして、色々ご意見ご忠告をなさっている方です。それから最後になってしまいましたけど、失礼しました。野田泰通先生、奈良そごう美術館の館長でおられます。去年の7月ですが、遠藤剛熈美術館の開館を、まあ予期してといいますか、それを記念して、初めてなんですが今まで個展を一回もしたことのない遠藤先生が、奈良のそごう美術館で大きな個展をなさったわけです。その時世話をして下すった方が、この野田泰通先生でございます。

以上ご紹介させていただきましたけれど、ちょっと付け加えなきゃいけないことがあります。実は亡くなった方が二人おられるんです。遠藤さんにしますと、今ご紹介した先生方のお言葉もいただきたかった。それはまあ時間の都合で諦めたんですが、さらにもし生きておられればという思いの強い方が二人おられます。

私の友達でもあります池上忠治先生といって、神戸大学の文学部教授で文学部長をして、西洋美術史の著書も随分ある方です。この池上忠治さんは、かねてからその遠藤さんの作品に注目をしておられて、色々サジェスチョンを与えてきたわけなんです。池上先生の亡くなったあとの蔵書が一部ここに寄贈されております。この美術館にとっては非常に貴重な資料になるかと存じます。池上さんが突然亡くなって八年か九年前です。私も急だったんで本当に愕然としてしまったわけなんですが、遠藤先生にすると大変やっぱりそれが無念で、今日ここにおられたら、という気持ちを持っておられるんで、ご紹介させていただきました。

それからもう一人、橋本博英さん。“はくえい”と書く方なんですが、この方は画家で、阿佐ヶ谷の洋画研究所時代のお友達で、本当に六十年、遠藤先生の古い五十年、友達、絵描き仲間ですね、なんです。で、この方は本当の親友でした。おられれば当然今日ここに来ていただいてお言葉をいただきたいと遠藤さん思ってたんですが、残念ながら昨年、癌で亡くなってしまいました。以上のお二人をご紹介いたします。

特に池上忠治さんに一言加えておきますと、先程ご紹介した美術史家、修復家の黒江先生が遠藤さんとお知り合いになったのは、池上さんがぜひ遠藤さんの絵を見てほしいと仰った、そういういきさつもあるわけなんでございます。

(2000年11月23日 遠藤剛熈美術館にて収録)

※テープ不足のため最終部分未収録

乾杯音頭

野田 泰通

遠藤剛熈さんの長年の夢でありました個人美術館が今日ここにオープンしましたこと、心からお祝いいたします。

遠藤さんのお話にありましたとおり、五十年間描きためた作品が1500点ということです。毎年150点ずつ公開しても十年分あるという、非常に、まあお蔵が深いというか、これからの運営に十分な量だと思います。

で、運営にあたっては、あの戦後の混乱期に阿佐ヶ谷の洋画研究所でともに学んだ仲間たちの作品とか、あるいは武蔵美で一緒に勉強した方たちの作品とか、切磋琢磨した若き日の絵画への情熱というものを再び蘇らせていただいて、そういう方の作品を展示して、そして若き日の絵画への情熱を燃え立たせ、ここ京都の洋画壇を大いに刺激していただきたいと思います。

それでは遠藤剛熈美術館のこれからの大いなる発展と、今日ご出席の皆様方のご健勝を祈念しまして、杯を上げたいと思います。ご相伴お願いします。乾杯。

(2000年11月23日 遠藤剛熈美術館にて収録)

近藤英男 氏

奈良教育大学名誉教授 体育学、スポーツ芸術学

手紙

「久し振りに心魂ゆさぶられる展覧会に接し感動 最近にない梵我一如の絵画」

近藤 英男

久し振りに心魂ゆさぶられる絵画展に接し、感動いたしました。今年始めに、お目にかかった牧野芳子さんからおさそいいただき、会場にみなぎる〈気〉のすさまじさに圧倒されそうで、最近にない梵我一如の洋画とうれしさ一杯でございます。京都にこんな画家がいらっしゃる‥‥ そして日本画家でなくて洋画の方 !! 実は私も京都桃山中学出身、兄弟の三人共桃山の地で学びましたので、京都市内の友人もたくさん居ります。兄が第三回卒、弟が八回、私が六回、当年とって八十七才の老書生でございますが、家には小さい画室もあり、昔、長兄が絵を描いていたのです。師は鹿のこ木先生、宮本三郎と同門でしたのでカンバスや油絵具が押入れにたくさんありました。

さて家にかへって、いろいろの記事拝見。画家として、詩人の眼をもち、哲学者求道者としてのデルタ構造のきわまりとしての画業と心打たれました。そしてかずかずの作品の裏づけとなっていることにも深い感銘いただき夜をすぎ朝の四時半頃迄拝見していました。

まずおどろいたのが鉛筆ケント紙にえがかれた〈裸像〉(日本の女)の連作は私にとって佛像と映じました。アニミズムとエロティシズムの昇華された密教の理想像にも通底する〈女性讃歌〉の佛像そのものです。ここには若い女がはだかのままのすがたで佛女として光をはなっています。

かずかずの密教佛教に通じる不可思議のきわまりとしての梵我一如の女体即佛像として圧倒されました。

そして私にはあのジャコメッティのデッサン「人間頭部」がすさまじく交響して参ります。

生きた直線と生きた曲線によって構成されていく画面の生命感。セザンヌのいったよう「すべてのものは「円筒」「円錐」「球」でできている」に通底する球体の流動 !!(宇佐見英治著「方円 筆」二三頁 みすず書房刊)フランス文学者にしてユニークな図像学研究者

之に対応するのが〈大樹〉のかずかずの連作。(鉛筆と墨)

この大樹も大樹を超えた〈御神木〉〈御神体〉としての巨木のもつ霊的存在の宗教的世界‥‥ 大和三輪山には神社なく、山そのものが神そのものとしてある。自然即神の不滅に通ずる古代信仰の〈現前〉ここでは「直線」と「方形」も加はりセザンヌを超える「空間形成」- “Raum gestalt ” ラウム – ゲシュタルト – 舞踊用語でラバンの言葉 – 舞踊は人体のうごきによる新空間の創造 – がかんじられてなりません。

(三十数年前モダン・ダンス研究のためドイツに参りラバンやホーデ、ヴーグマンなどに学びました。)

ああ遠藤先生は画業でこの新しい「ラウムゲシュタルト」をやっておられる。しかもその美学の根底には、ヨーロッパ的なもののもっと深層アラヤジキ層における東方的仏法的なものに裏打ちされている。空海やチベット密教にも通じる(禅や浄土)を超えた生命感のヤクドウがしみこんでいる !! 禅の幽玄を超えた生のままの生命感コスモロジーエコロジーとも共生(コンビバハラー)する摩可不思議な存在感、生命感、宇宙観のすばらしさ新鮮さそして深遠さ、聖図とも佛画とも通底する造形的な一宗教的世界と体感される稀有の〈視覚構造〉‥‥ ことばなし、ことばなし !! 只々見入るのみ、見入るのみ !! 無心に見入るのみ‥‥言葉はないが、おくぞこでキラメクもの、身ぬちに体感される宇宙的造波 !!

このデッサンは「絵画の俳句」白と黒の世界。「白即黒、黒即白」の(色即是空、空即是色)のデッサンを克えたデッサン、ヨーロッパ的デッサンを起克する東方的デッサンの極点 !!

そして第三、之に色が加はり更に〈視覚構造〉としてくりひろげられるのが「水路閣と石段」の作品。

これはあの裸婦デッサンと大樹の二つの世界を更にふかめる「視覚構造」としての色の世界へと飛躍 !! 交響。「色と形の交響美学」色と形が〈相舞〉(世阿弥の造語 シテ、ワキの踊りと妙言)となって現出。墨淡の美の本体二つがからみ、つながり、あらそいあいまじりあい、東方の書法芸術にはみられない〈虹の美学〉チベットの「レインボー・サーバント」〈虹の蛇〉につながっていく。

(中沢新一著「虹の理論」新潮社)

ああ須田克太のかいたゴビ砂漠 夕立と虹(1974年)の交差する〈白い二重虹〉にもつらなっていくのです。

哲学的宗教家、中沢新一の世界と須田克太の絵画造型にもどこか一脈通じる遠藤先生の〈絵画的世界〉がかいまみされてなりません。

須田先生は、お目にかかったしお話もしかわしたすばらしい画家 !! 須田国太郎先生と共に忘れ得ぬ二人の須田先生として私の記憶に生々しいので、いつか又。

遠藤先生が〈抽象画的な画業〉にも是非展開してくださって先生の「問身証三昧」として見ぬちに秘められている、円と方形・円すいと直線の持つ美の世界の、開現開顕をも試みていただきたいなあ─と、夢みている所、先生のアブストラクトの世界って一体どんな世界と、怖ろしいようなきたい感にうなされて仕方ございません。〈非在・実在〉を起克する新しい実在としての〈 絵画〉として〈音楽のような画〉が生まれるのではないかと夢像されるのみ !!

先生の「生々しい生きているかきたての画」を想像しつつ画集をひもといているのですが今日はこれで一休み。先生の画集にはもっと真っ黒になるまで余白に感想かきこんでいます。之を整理すると、私なりの(しろうと画讃)が生まれそうですが、その点 “しろうと” は有難く専門的な事知りも解りもしませんので、おもった通り、かんじた通りすなおにかいてゆけば、十万分の一位は遠藤美学の一端にせまることができることもあろうと、之からの楽しみ。是非私なりのしろうと老生の「遠藤剛熈論」をかかせていただきたく御許しくださいますよう、お願いいたします。

迷字、誤字で半分読めたらいいくらいの連筆悪筆でおゆるしください。之をキチンとさせていただくつもりですが‥‥。どうしても仕上げなくてはならない仕事の上の道楽《スポーツ曼陀羅》を仕上げなくてはなりませんので、一応失礼させていただきます。

近く又第二回目に大宮の会場に参り、再見させていただくつもり。やはり見合写真より直接見合によって対話させていただかねば、美の秘密や真価はそうかんたんに得られません。是非二、三回拝見し、会話させていただき、頭の中や身体一杯に洗礼のように流出する美の放射線の中で、じっくり先生の画業、タッチ、流れにそって《言葉なき対話》を楽しませていただきたく存じます。

そして又、直接御教授の上、いろいろな話をする機会もいただきたく、老生生涯の夢としてお許し下さいますよう御願いいたします。

ながながとわからぬこと、オートマティックに流れるままにかきつづり失礼の段御許し下さい。

一九九九年七月五日

南日しゅう平 記

遠藤剛熈先生

近藤英男氏は2008年3月に逝去。